С целью активизации поисковой работы, пополнения фондовой коллекции и сохранения памяти о поколении победителей в рамках 80- летия освобождения Берёзовского района от немецко-фашистских захватчиков музей начинает виртуальный проект «Фотокарточки с фронта». На сайте учреждения будут публиковаться оцифрованные фотоснимки военного времени с подписями, хранящиеся в фондах. Но у каждого жителя района есть возможность стать участником проекта и принести в музей либо в его филиал – галерею искусств фронтовую фотографию своего родственника, знакомого, односельчанина с краткой историей, биографией героя-фронтовика. Музейные сотрудники могут записать ваш рассказ о близком человеке на видеокамеру непосредственно в экспозиционном зале периода Великой Отечественной войны. Фотоснимки могут быть и коллективными, где ваш герой с однополчанами, фронтовыми побратимами. Пусть этот краеведческий ресурс станет данью уважения каждому земляку, кто боролся с нацистскими захватчиками.

«Ожившая» анкета прадеда – партизана

Больше трёх десятилетий хранится в фондах Берёзовского историко – краеведческого музея «Анкета партизана Великой Отечественной войны» Ивана Ивановича Величко, уроженца деревни Полюдово Толочинского района Витебской области. В один из июльских дней её с волнением перечитывали посетительницы музея – правнучки Ивана Ивановича Ирина и Милана. Первая проживает в Витебске, вторая – в Москве. Девушки узнали от родственников, что их прадед при жизни передал в музей города Берёзы Брестской области вместе с маленькой фотокарточкой собственноручно заполненный документ и пожелали ознакомиться с ним.

Крестьянский сын девятнадцатилетний Иван Величко перед войной закончил семь классов и работал в колхозе, помогая матери растить ещё двоих младших детей, его сестру и брата. Не успев призваться в ряды Красной армии из – за отсутствия мобилизации в июне – июле 1941 года, как и многие другие молодые мужчины призывного возраста, оставался жить в родной деревне, оккупированной врагом, и «работал на сельском хозяйстве», как указано в «Анкете». Переломный момент в жизни витебчанина наступил 20 сентября 1943 года, когда он, добравшись до Могилёва, был зачислен рядовым бойцом в партизанский отряд № 345, организатором и руководителем которого был Семён Адамович Яроцкий, уроженец Березинского района Могилёвской области. Иван Величко пополнил ряды бойцов 2 – й роты 3 – го взвода 3 – го отделения, которой командовал старший лейтенант Михаил Филимонович Марьянчук. Уже через несколько недель, в начале октября, выполняя приказ Белорусского штаба партизанского движения, отряд начал переход с боями, блокадами и без военного снабжения из Могилёвской в Брестскую область. Он длился почти три месяца. Иван Величко, как и все остальные партизаны, прошёл тяжёлый путь в 617 километров, легко, по – летнему одетым в холодно – гнетущую осенне – зимнюю погоду, по болотам и дорогам, перекопанным рвами, заваленными деревьями; засыпал под открытым небом, укрываясь еловыми ветками, нередко голодал из – за отсутствия запаса продовольствия. Ведь по пути следования народных мстителей им встречались лишь пепелища сожжённых деревень, обугленные остовы домов, кладбища с бесконечными рядами могил убитых жителей. Чтобы добраться от Березино до Берёзы партизанам пришлось преодолеть 11 водных преград, 3 железных и 4 шоссейные дороги, четырежды вступать в открытый бой с гитлеровцами. Приказ командования был выполнен, и 20 декабря 1943 года отряд № 345 Семёна Яроцкого прибыл на территорию Берёзовского района. Все его подразделения, в том числе и 2- я рота, где служил Иван Величко, начали возводить новый лагерь, в лесу северо-западнее деревни Пески, по правой стороне дороги Пески-Корочин. Ещё весь январь 1944 года партизаны строили землянки, где потом также разместились командование, штаб, войсковая разведка, подпольная типография и редакция газеты, госпиталь, хлебопекарня, баня.

В начале мая 1944 года рядовой Величко принимал участие в трёхдневных боях с гитлеровцами, пытавшимися при поддержке миномётно – артиллерийского огня прорваться на партизанскую заставу, выставленную на дороге Пески – Корочень, взять её в блокаду и тем самым перекрыть народным мстителям единственный путь из леса, по которому отряд мог выходить на боевые операции в Берёзовский, Кобринский, Антопольский и другие районы. Об этой, четвёртой по счёту блокаде в районе Белой Лесничёвки вспоминал С.А. Яроцкий в своей книге «Идёт война народная»: «Рота под командованием старшего лейтенанта Михаила Филимоновича Марьянчука и помощника командира роты Ивана Сергеевича Григоренко проявила стойкость, мужество и выдержку. Противник, подходя к позициям партизан, периодически открывал сильный огонь. Партизаны экономили патроны, замаскировавшись, ждали, когда можно будет вести прицельный огонь. К тому же партизаны постоянно меняли место засады, и немецкий огонь поддержки не нанёс им серьёзных потерь. Отряд перенёс 4 – ю блокаду и был готов к совместным действиям с приближающимися частями Красной Армии».

Иван Величко участвовал в диверсионных операциях на железной дороге в районе станции «Бронная Гора», «Берёза - Картузская» и др. В мае – июне 1944 года рельсовая война, которую проводили партизанские соединения, была сопряжена с большим риском для жизни, поскольку немцы минировали все возможные подходы к полотну, увеличивали охрану в дзотах и наряды патрулей, на каждые сто метров дороги приходилось по десять охранников, поезда шли преимущественно днём. Перед каждым бойцом ставилась отдельная задача. Они приближались к железной дороге незаметно, ползком, маленькими группами, с опытными разведчиками – проводниками.

Из «Личного листка по учёту партизанских кадров» боевая характеристика Величко Ивана Ивановича за подписью командира Красного партизанского отряда № 345 Семёна Яроцкого и комиссара Василия Яроцкого:

«Тов. Величко дисциплинированный и исполнительный боец – партизан. Участник более 16 – ти боевых операций. Находясь в отряде, показал себя одним из боевых товарищей. Морально устойчив, политически грамотный. Предан своей социалистической Родине. На боевой операции был ранен».

Тяжёлое ранение обеих ног партизан получил 1 июня 1944 года, когда со своим напарником Иваном Зарецким выполнял боевое задание по ликвидации телефонной связи: подорвался на заложенной гитлеровцами мине у столба, который бойцы срезали. Через полтора месяца бойцы 345 – го Красного партизанского отряда вместе с другими отрядами и частями Красной армии освободили Берёзовский район от немецко – фашистских захватчиков. В этой победе над врагом была частица вклада и уроженца Витебщины рядового Ивана Величко.

После госпиталя Иван Иванович с октября 1944 года три года работал в линейном отделении милиции города Орши. Затем вернулся в родные края и трудился строителем в колхозе имени Володарского, расположенном на территории Жухневичского сельсовета. К сожалению, нелёгкое партизанское прошлое, дни, месяцы, проведённые среди болот, в лесах, холода, ранение не прошли бесследно: молодой, сорокатрёхлетний мужчина стал обездвиженным инвалидом и не смог дальше трудиться. Ивану Ивановичу было отмерено всего лишь 54 года земной жизни. Но фамилия бывшего партизана, награждённого медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», прадеда Ирины и Миланы, продолжает жить в семьях его четырёх сыновей – Николая, Владимира, Виктора, Александра. Память о нём бережно хранят 11 внуков и 8 правнуков.

Ивана Ивановича Величко, одного из тысяч тех белорусских партизан, кто боролся с фашизмом в глубоком вражеском тылу, благодарно вспомнили жители Берёзовщины в год 80 – летия Великой Победы.

Алла Драган, научный сотрудник

«Есть связь с рейхстагом!»

Такое боевое донесение командиру 756 – го стрелкового полка Ф.М. Зинченко передал 30 – го апреля 1945 года штурмовавший цитадель фашизма телефонист первого батальона капитана С.А. Неустроева белорус Фёдор Ёрш. Наш земляк, уроженец деревни Заречье, выполняя поставленную командованием задачу – обеспечить участников штурма рейхстага бесперебойной связью, действовал смело, отважно, решительно. Когда из амбразур здания последней крепости фашизма лился могучим потоком свинец и металл, почти невозможно было удержать связь. Семнадцать раз она прерывалась от попадания в провода осколков и пуль. И все эти семнадцать раз связист Фёдор Ёрш, проявляя настоящее мастерство, воинскую смекалку, пренебрегая опасностью, восстанавливал её.

В книге «Герои штурма рейхстага» полковник Фёдор Зинченко вспоминал: «Буквально через десять минут после того, как 1 – й батальон ворвался в рейхстаг, командир взвода связи Касьян Санкул, телефонисты Фёдор Ёрш и Иван Хилай наладили кабельно-телефонную связь. Это была первая линия, связывающая командный пункт с рейхстагом».

Связист Фёдор Ёрш находился в боевых порядках 1 – й стрелковой роты старшего сержанта Ильи Сьянова и успевал на ходу и вести огонь, и разматывать телефонный провод, спеша дать связь. Отражая контратаки гитлеровцев гранатами и огнём карабина, рядовой Ёрш уничтожил восемь немецких солдат. Находясь в горящем здании, беспрерывно обеспечивал связь, несмотря на то, что пожар угрожал жизни каждую минуту, а бой в самом рейхстаге длился, не прекращаясь, 38 часов. Подвиг героя штурма Берлина и рейхстага связиста Фёдора Кондратьевича Ерша отмечен личной благодарностью Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, медалью «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны 2 – й степени, грамотой командующего 1 – ым Белорусским фронтом маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

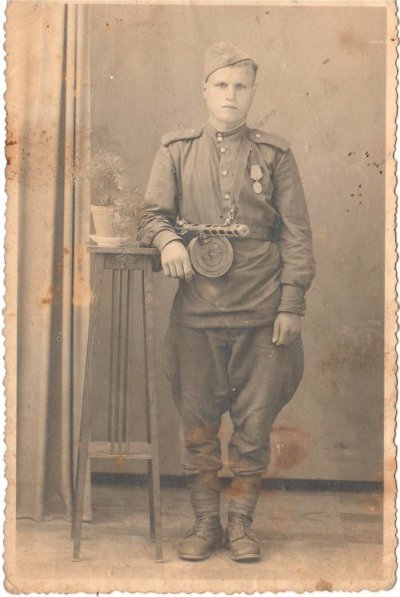

В фондах музея хранятся три фотокарточки солдата, сделанные на фронте. На первой из них мы видим молодого, с постриженной головой красноармейца, на гимнастёрке которого боевые награды – орден и медаль. Фёдор Ёрш ушёл на фронт после изгнания гитлеровцев с берёзовской земли в 1944 году. Ровно один месяц ему потребовалось, чтобы научиться воинской специальности связиста и после этого его направили в действующую армию в первый батальон 756 – го стрелкового полка 150 - й стрелковой дивизии, той самой дивизии, знамя которой стало Знаменем Победы, водружённым именно воинами полка, в котором служил наш земляк, разведчиками Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантарией, ставшими впоследствии Героями Советского Союза.

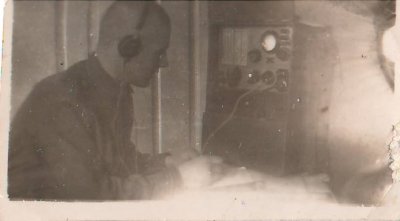

На второй - двадцатитрёхлетний телефонист Фёдор Ёрш в наушниках за работой, принимает текст радиограммы.

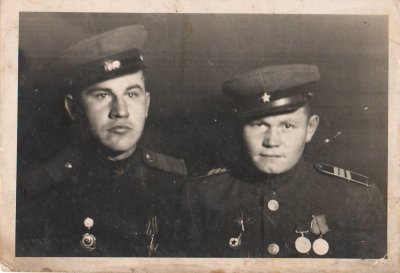

В мае 1945 – го года наш земляк сфотографировался с боевым другом: оба улыбаются, победителей впереди ждёт счастливая мирная жизнь. Отличное настроение рядового Ерша, достойно выполнившего свой ратный труд на войне, передаётся не только в его улыбке, но и в задорно сдвинутой набок фуражке. К слову, такую молодецкую манеру носить головной убор фронтовик сохранял всю свою жизнь.

Алла Драган

Фронтовик – летописец

В 2025 году историко-краеведческий музей отметит своё 60-летие. В начале 70 – х годов прошлого века у истоков создания историко-революционного музея в Берёзе стоял участник Великой Отечественной войны, фронтовик Николай Дмитриевич Сикорин. Уроженец д.Ордашь Шкловского района Могилёвской области перед войной закончил Могилёвский педагогический институт по специальности «История», успел поработать директором средней школы. Затем одел форму курсанта Рижского военного политического училища, по окончании которого старший лейтенант Николай Сикорин служил в составе 149 - го отдельного артиллерийского дивизиона 133-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. И когда «громом загрохотала над родиною война», 22-летний офицер оказался на передовой с первых её дней. В конце июля 1941 года в наступательном бою с танковой группой противника в районе Полоцка заместитель командира батареи по политчасти старший лейтенант Николай Сикорин был тяжело ранен. После излечения вернулся в строй и ещё не раз с бойцами своего подразделения «давал море огня» по немецко-фашистским захватчикам. На фронте в огненном 42-ом становится коммунистом. В сентябре этого же года в оборонительном бою под Старой Русой он во второй раз получает тяжёлое ранение. Последовавшая за ним инвалидность не позволила вновь вернуться на фронт, но ради общей победы над врагом офицер-артиллерист пожертвовал немалым, не единожды рискуя собственной жизнью. Боевые награды фронтовика – орден Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу».

В мирной жизни ветеран – фронтовик стал летописцем военной истории Берёзовщины, занимался активным поиском безвестных героев первых боёв на берёзовской земле в 1941 году и кто освобождал наш край в 1944 году. Н.Д. Сикорин – автор десяти статей в книге «Память. Берёзовский район», соавтор книги «Берёза». Печатное наследие бывшего директора – фронтовика и сегодня проверенный, достоверный источник краеведческой информации, которой благодарно используется музейными работниками, учителями, всеми интересующимися историческим прошлым малой родины. Алла Драган

Разведчик – художник Илья Брук

Начальник разведки 138 – го гвардейского стрелкового полка 48 – ой гвардейской стрелковой Криворожской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова дивизии гвардии капитан Илья Михайлович Брук был одним из тех, кто освобождал Берёзовский край в июле 1944 года. Именно он сумел наладить связь с белорусскими партизанами, которые передали общевойсковой разведке важнейшие точки сосредоточения противника непосредственно в городе Берёза. Фронтовой фотопортрет разведчика сделан в Белорусии, после освобождения города – крепости Бреста и был отослан домой семье. Словесный портрет офицера – гвардейца «нарисовал» в своих воспоминаниях его боевой товарищ Николай Константинович Низинский, командир артиллерийского дивизиона, 98 – го артполка:

«Невысокого роста, плотного телосложения, жизнерадостный солдат, ему было за тридцать. Принимал участие в боях на реке Халхин – Гол в 1939 году. Сам начальник разведки дивизии В.В. Рахманов не раз отмечал его как дельного и знающего разведчика. А сколько у него было сообразительности, смекалки. Человек с поразительной памятью. Стоило ему хоть один раз пройти какой-либо дорогой, как он уже подробнейшим образом мог рассказать о всех ориентирах, какие встречались на пути».

На войне разведчику Бруку пригодилась его довоенная профессия художника. Он прекрасно чертил схемы, быстрее других мог обнаружить цели, мастерски проводил маскировку и при этом всегда сохранял хладнокровие. Данные полковой разведки, её боевые действия высоко оценивал командир дивизии генерал-майор Глеб Николаевич Корчиков.

Во время проведения Пражской операции 9 мая 1945 года в 12 часов дня Илья Брук, будучи уже в должности начальника разведки дивизии, с четырьмя разведчиками на «виллисе» первыми въехали в город Мельник. На центральной площади был построен батальон гитлеровцев с оружием. Гвардии капитан Брук не растерялся и предложил командиру батальона сложить оружие и сдаться в плен. После пятнадцатиминутного размышления и совещания с офицерами командир -немец приказал своему подразделению сложить оружие.

В минуты фронтового затишья Илья Михайлович раскрывал альбом – этюдник и быстро-быстро набрасывал карандашом на бумаге портреты пехотинцев, артиллеристов, разведчиков, верно схватывая при этом неуловимые черты характера человека. Как правило, художник отдавал свои работы героям, а те отсылали их вместо фотокарточек домой, родным. Благодаря таланту мастера сохранились портреты многих героев и ветеранов Великой Отечественной войны из 48 – й гвардейской стрелковой дивизии.

Музей располагает фотографиями карандашных портретов, сделанных Ильёй Бруком, разведчика Героя Советского Союза гвардии младшего лейтенанта Василия Петрова, погибшего в Восточной Пруссии, и двадцативосьмилетнего командира 143 – го гвардейского стрелкового полка гвардии майора Павла Варыпаева. В фондах хранятся другие фотоснимки фронтовика Ильи Михайловича Брука, на которых он со своими младшими боевыми соратниками, офицерами 48-ой гв.сд. Сделаны фотокарточки в победном 1945 -ом в Чехословакии.

Алла Драган

Офицеры – гвардейцы – освободители Берёзовщины

Этот фотоснимок офицеры – гвардейцы 138 – го гвардейского стрелкового полка 48 – й гвардейской стрелковой Криворожской Краснознамённой, орденов Суворова, Кутузова дивизии гвардии полковник Павел Павлович Варыпаев (слева) и гвардии подполковник Василий Матвеевич Кучерявенко, освобождавшие Берёзовский район в июле 1944 года, сделан в июне 1945 года в чехословацком городе Румбурк, где, после завершения Пражской операции по окончательному разгрому гитлеровских войск , командование занималось боевой и политической подготовкой по мирному плану, перейдя на 8-ми часовой рабочий день. Гвардейцы – победители держали путь на восток, возвращались домой, на Родину. Участник Сталинградской битвы подполковник Варыпаев принял командование 138-ым гв. сп в феврале 1944 года, в апреле этого же года майор В.М. Кучерявенко, прошедший бои на Кавказе, вступил в должность начальника штаба этого полка. В составе 48-ой гв. сд под командованием генерал-майора Г.Н. Корчикова подразделение принимало участие в освободительной операции «Багратион» на территории Белоруссии. Личным примером командиры воодушевляли бойцов на выполнение боевой задачи – освобождение городов Берёза, Брест. В дивизии двадцатидевятилетнего комполка Павла Варыпаева называли «наш Чапай», за его решительность, бесстрашие, смелость. Варыпаевское «Вперёд!» вселяло уверенность солдат и офицеров в победе, которая достигалась не числом, а умением их командира вести маневренные бои, способностью появляться на самых опасных участках, в сложных ситуациях боя быть готовым лично лечь за пулемёт и отражать яростные атаки противника. Трижды был ранен, но не покидал поля боя.

Пользовался уважением среди подчиненных и начштаба Василий Матвеевич Кучерявенко, офицер с боевым опытом участника Гражданской войны, (на 15 лет старше командира), неутомимый аналитик, отвечающий за взаимодействие ратной работы всех служб и подразделений полка. Вот как вспоминал о майоре Кучерявенко солдат – связист Вали Мингалимов – участник освобождения города Берёзы: «Кучерявенко Василий Матвеевич был главным ядром полка: где установить, откуда бить по врагам, составлял грамотные планы, и он играл при штурме и наступлении большую роль, потому что от переднего края он находился всего около полкилометра, в некоторых и того меньше».

Офицеры – гвардейцы плечом к плечу со своим полком вели бои в Восточной Пруссии, штурмовали Берлин. 138 -ой гв. сп первым из всех полков 28-ой армии форсировал канал Тельтов. В боях за Берлин полк получил наименование «Берлинский». Героические подвиги его бойцов в годы Великой Отечественной войны высоко оценены: полк награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3 степени, двумя орденами Отечественной войны 1 степени. Командир полка гвардии полковник П.П. Варыпаев награждён тремя орденами боевого Красного Знамени, орденами Отечественной войны Ι и ΙΙ степени, Кутузова ΙΙΙ степени, Суворова ΙΙΙ степени, Александра Невского, Богдана Хмельницкого ΙΙ степени, и многими боевыми медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За взятие Кенингсберга», «За взятие Берлина». Представлялся командованием к высшей награде - званию Героя Советского Союза. У его однополчанина, фронтового побратима начштаба подполковника В.М. Кучерявенко немало наград такого же высокого достоинства: два ордена Красного Знамени, ордена Красной Звезды и Кутузова ΙΙΙ степени, орден Отечественной войны Ι степени и два ордена Отечественной войны ΙΙ степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и другие.

Фронтовая фотокарточка воинов – освободителей хранится в музее с 1969 года. Её вместе с другой, коллективной, на который в центре пятый слева – комполка П.П. Варыпаев, рядом с ним – начштаба В.М. Кучерявенко, прислал Василий Матвеевич в честь 25-летия освобождения Берёзы от немецко-фашистских захватчиков. Летом 1971 года он приезжал в Белоруссию, посещал вместе с боевым товарищем Вали Мингалимовым мемориальный комплекс Хатынь, встречался с учащимися СШ № 1 г. Берёзы. Вскоре фронтовик ушёл из жизни, но оставил сыну и внуку завещание – передать его фронтовую гимнастёрку с наградами в Берёзовский музей, что его наследники и сделали. Сегодня этот ценный артефакт экспонируется в зале истории Великой Отечественной войны.

Помним вас, воины – освободители, Павел Павлович Варыпаев и Василий Матвеевич Кучерявенко!

Алла Драган

Две медали «За отвагу» красноармейца Николая Крука

Он был из тех мальчиков, о которых после войны поэт – фронтовик Булат Окуджава напишет, что «повзрослели они до поры и ушли, за солдатом – солдат». Уроженец деревни Пески Николай Крук ушёл на фронт девятнадцатилетним в августе 1944 года. Воевал в составе стрелкового батальона 528 – го стрелкового полка 130 – ой стрелковой Таганрогской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова дивизии. В феврале 1945 года за чёткую ратную работу связиста, от которой зависели быстрота и своевременность передачи донесений, распоряжений, приказов и команд, молодой стрелок был удостоен правительственной награды высшей пробы – медали «За отвагу». Из наградного документа с сайта «Память народа» Министерства обороны России: «Будучи связным между командованием полка и батальоном, красноармеец Крук на протяжении всего времени наступательных боёв в Восточной Пруссии с 13 января 1945 года обеспечил чёткую бесперебойную связь. Часто красноармеец Крук доставлял боевые распоряжения командования. За все время боев не было ни одного случая несвоевременной им доставки того или иного распоряжения командования».

Смело и бесстрашно действовал наш земляк в бою 29 апреля 1945 года в районе немецкого города Нойендорфа, выполняя приказ командира по доставке срочного пакета. Боец столкнулся по дороге с группой немецких солдат из восьми человек. В неравном бою огнём своего автомата красноармеец обезвредил четверых гитлеровцев, остальных взял в плен. Личная смелость и находчивость связного Крука были отмечены второй медалью «За отвагу».

…Юноша – солдат с фронтовой фотокарточки, отправленной домой в победном 45-ом: серьёзное лицо, глубокий, задумчивый взгляд, кажется, совсем не героической внешности. Но когда потребовалось, проявил цельность характера, смелость, решительность, готовность к самопожертвованию, защищая Отечество и исполняя воинский долг. К двум медалям «За отвагу» фронтовика Николая Акимовича Крука добавились медали «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» В сердце каждого из нас никогда не должна гаснуть благодарность солдатам, победившим фашизм.

Алла Драган

«Высылаю на родину свою фотокарточку…»

Фронтовые дороги…разве забудет их солдат, тот, кто прошёл, проехал, а то и по-пластунски прополз, чтобы, дойдя до Берлина, дойти «до самого конца войны», чтобы удивиться: как же тихо стало на земле! Оказывается ,ещё поют птицы, распускаются деревья… Домой, скорее домой!

На совместной с боевым товарищем фотографии, сделанной 25 июня 1945 года в Берлине, - Иван Андреевич Козинец (слева), уроженец деревни Пески. Командир отделения 1-го стрелкового батальона288 – го гвардейского стрелкового полка 94 – й дивизии, гвардии младший сержант Иван Козинец в феврале 1945 года проявил личное мужество в бою при форсировании реки Одер, уничтожил пять немецких солдат и два офицера. По примеру командира отличились бойцы его отделения, когда 7 апреля 1945 года при прорыве вражеской обороны в районе станции Лечин (Германия) захватили два пулемёта противника. Он сам лично обезвредил миномётный расчёт из шести гитлеровцев. За боевые заслуги фронтовик И.А. Козинец был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войн ΙΙ степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», в мирное время – юбилейными медалями.

…Как волнительно читается и через, без малого, 80 лет эта солдатская надпись химическим карандашом на обратной стороне фронтового снимка:

«Высылаю на родину свою фотокарточку. На память с войны родным родителям. На долгую память. Прошу вас сохранить мою фотокарточку». Благодаря семье, наследникам фронтовика и библиотекарю - краеведу из деревни Войтешин Лидии Ивановне Рудьман мы тоже благодарно сохраним память о ратном подвиге нашего земляка.

Алла Драган

«Привет из Германии…»

С таким приветствием в семью Алексея Сирисько из деревни Старые Пески в победном 1945 – ом пришла фотокарточка от сына Николая. На ней воин – фронтовик (слева) заснялся с боевым другом, а дальше он пишет, что «желал» бы родной семье дождаться его в таком здравии, «которое мне послал Бог на сегодняшний день, и которое, как видите, на моём обличии». Молодые солдаты Красной Армии, за плечами которых осталась большая война, а они, верно преданные своему Отечеству, были её работниками, тружениками.

Николай Сирисько попал на фронт в августе 1944 – го года после получения воинской специальности миномётчика в учебном полку в городе Кострома. Первый бой принял в составе 617 -го стрелкового полка 199 -й стрелковой дивизии на 2-ом Белорусском фронте. Красноармейца Николая Сирисько командир часто задействовал одним из первых, когда необходимо было преодолеть водную преграду, зная, что тот отлично плавает. Так было при переправе через небольшую речку, когда Николай удачно переплыл на её противоположный берег с крепко привязанным к ноге канатом, чтобы затем к нему прикрепить трос, зафиксированный на обоих берегах, за который держались и перебирались по нему те бойцы, кто не мог плыть. И так приходилось делать много раз. Это умение пригодилось солдату при форсировании рек Нарев, Висла, Одер на лодках и плотах.

Односельчане помнят ветерана Великой Отечественной войны Николая Алексеевича Сирисько как очень скромного и душевного человека. А ведь этот солдат на фотокарточке вернулся с фронта с высокими боевыми наградами – орденами Славы ΙΙΙ степени, Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». О личных боевых подвигах миномётчика – белоруса ярко говорят краткие описания в наградных листах:

«В наступательных боях весной 1945 года в выходе советских войск на Балтийское море тов. Сирисько своей точной и чёткой работой стрелка расчищал путь наступающей пехоте и за эти бои своим миномётом уничтожил 17 вражеских огневых точек и до отделения пехоты».

«…умело наводил свой миномёт в цель контратакующего противника, уничтожал своим губительным огнём живую силу, технику противника, все атаки противника были успешны отбиты. В атаке боя тов. Сирисько уничтожил пулемётную точку противника и до 10 – ти немецких солдат и офицеров».

Пройдя с ожесточенными боями через Польшу, Литву, Восточную Пруссию, Победу наш земляк встречал в Магдебурге, где находился один год на службе. В память об этом осталась фотография с другом Пудовкиным.

Спасибо вам, солдаты – победители, за то, что вы «на бой с фашизмом не ради славы шли».

Алла Драган

« Смело поднялся в атаку…»

Не счесть, сколько их, бойцов пехоты, поднялось в те яростные фронтовые атаки за 1418 дней Великой Отечественной войны и сколько не вернулось из них. Уроженцу деревни Пески Ивану Максимовичу Карповичу повезло ,он дошел до Берлина, остался жив. В августе 1945 года сфотографировался и отослал фотокарточку «на вечную память другу Коле». На уставшем лице и в немного грустном взгляде солдата отразилось всё пережитое им на войне. И ты сегодня понимаешь, что он знал многое: каково это подняться из окопа, каково слышать постылый свист пуль, смотреть в глаза смерти, зная, что жизнь может оборваться. Как в той ожесточённой атаке, когда бойцы 6 – ой роты 2-го батальона 286 – го гвардейского стрелкового полка 94-й гвардейской стрелковой дивизии прорывали оборону противника у села Подосе на левом берегу реки Вислы. В наградном листе стрелка гвардии младшего сержанта Ивана Карповича навечно вписаны следующие строки о его личном подвиге: «Смело поднялся в атаку и первым прорвался в траншею немцев, где убил трёх немецких солдат. Первым форсировал реку Пилица и бесстрашно поливал врага огнём из своего автомата». За героический поступок красноармеец был награждён медалью «За отвагу». В боях с гитлеровцами за город Карлсдорф Иван Карпович по - пластунски подполз к немецким траншеям и броском гранаты уничтожил расчёт вражеского пулемёта, чем обеспечил своей роте продвижение вперёд.

За проявленные доблесть и мужество при выполнении заданий командования на фронте Иван Максимович Карпович был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны ΙΙ степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Мы помним, мы гордимся ратным подвигом нашего земляка.

Алла Драган

Герой негромкой профессии на войне

Война разлучила тридцатилетнего Виктора Григорьевича Каштеляна, уроженца деревни Мостыки, с семьёй в первые же дни. Из воспоминаний фронтовика, хранящихся в фондах музея, мы знаем, что Виктор Григорьевич ушёл добровольцем с отступающими войсками и уже с 23 июня 1941 года значился бойцом Красной Армии, будучи призванным Гомельским РВК. Воинское подразделение, в которое он был зачислен, вскоре перебросили на рубежи по защите столицы Советского государства, где наш земляк участвовал в работах по строительству и возведению фортификационных сооружений. Медаль «За оборону Москвы» - одна из его заслуженных боевых наград. Уже в декабре 1941 – го ратный путь красноармейца инженерно – сапёрной части Виктора Каштеляна проходил через трудные бои при освобождении от немецко-фашистских оккупантов города Калуги, весной 1943 – го - Смоленска, в марте 1944 – го – украинского Ковеля. Летом 44 – го ефрейтору Каштеляну довелось участвовать в Белорусской операции «Багратион», на 1- ом Белорусском фронте «у Рокоссовского», как позже вспоминал фронтовик. Солдат вернулся на родное Полесье, чтобы с боевыми товарищами освободить город над Бугом – Брест. За бои по его взятию и уничтожению многотысячной вражеской группировки 48 - ой Краснознамённой инженерно - сапёрной бригаде 70 – ой Армии, где в 692 – ом отдельном сапёрном батальоне служил белорус Григорий Каштелян, было присвоено звание отдельной Брестской.

На передовой все задачи были боевыми, в том числе для повозочных гужевого транспорта. Одним из них был и наш герой. Километр за километром, по бездорожью, грязи в весеннюю распутицу, глубокому снегу он обязан был вовремя доставлять бойцам на передовую боеприпасы, горячую еду, снаряжение. Вспомним кадры кинохроники: красноармейцы, все в грязи, под проливным дождём изо всех сил выталкивают застрявшую повозку со снарядами, запряжённую лошадьми. Может, среди них был и наш земляк. Молодой мужчина, крепкого телосложения, крестьянский сын, привыкший с детства к физическому труду, выносливый, дисциплинированный был незаменимым бойцом в своём подразделении, где он выполнял обязанности старшего повозочного. А это значило, что когда конный обоз выходил в рейс, ефрейтор Каштелян заботился о том, чтобы остальные повозочные захватили с собой запасные части к повозке и сбруе, как это делают водители автомашин, чтобы был взят корм, сено, овёс, соль для коней на весь путь. Воевал Виктор Григорьевич геройски и себя не жалел. А его подопечные, лошади, в буквальном смысле вытянули на себе ту войну. Летом 1944 – го солдат был награждён медалью «За боевые заслуги». Затем освобождал города Польши, откуда и прислал свою фронтовую фотокарточку с короткой надписью: «На память любимой жене Христине от мужа Виктора и дочушкам Нине и Ольге от отца в дни Отечественной войны, г. Воломин. 10.11.1944 г.» В ноябре фронтовику посчастливилось побывать в двухнедельном отпуске дома, где он свиделся со своими дорогими «девочками». По возвращению в часть путь освободителя лежал в направлении Берлина. В победном 1945 – ом повозочному Виктору Каштеляну командование вручило орден Красной Звезды. Из приказа по представлению к награде: «20 апреля 1945 года под артиллерийско – миномётным огнём противника подвёз две лодки СДЛ* к реке Одер для переправы на левый берег Одера нашей пехоты. Имеет 4 закреплённых за ним лошади, которые благодаря хорошему уходу за ними находятся в отличном состоянии. Повозка и упряжь являются образцом для повозочных всего батальона. Как старший повозочный проводит большую работу по уходу и сбережению коней.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками проявил при этом мужество, ефрейтор Каштелян достоен награждения правительственной награды - ордена Красной Звезды».

После победы над фашистской Германией война для Виктора Григорьевича не закончилась: предстояло солдату участвовать ещё и в боевых действиях советских войск против армии Японии. Но по дороге было объявлено о капитуляции последнего очага Второй мировой войны, и наш земляк, демобилизовавшись, вернулся в родные Мостыки.

Фронтовик – орденоносец в послевоенные годы работал председателем Сигневичского сельпо, в 50 - е годы – председателем сельсовета. Когда стало подводить здоровье, вернулся к своему любимому делу: трудился конюхом в лесничестве.

Виктор Григорьевич прожил долгую, 97 лет, достойную настоящего мужчины жизнь. Вырастил двух дочерей и сына- наследника. Среди его потомков сегодня 7 внуков и 12 правнуков. Они знают, что их дед, ветеран Великой Отечественной войны, солдат «незнаменитой военной профессии» своим самоотверженным ратным трудом на поле брани, личным мужеством и стойкостью наравне с другими приближал долгожданную Победу.

Алла Драган

*СДЛ – сапёрная деревянная лодка.